本文来自于2016年9月出版的《理想家:2025》,原文标题《张永和 x史建:从福绥境大楼谈起》。

由于幅员广阔、历史多元、民族众多、气候多样、地形复杂,中国民居从来都是因历史、族群、气候、地形特征的迥异而丰富多样。从某种程度上来讲,这些历经千百年演化而逐渐定型的民居样态,即是“理想家”。

但是近几十年来,随着现代营造技术,以及政治、商业和城市化模式的剧变,传统民居与居住方式受到了颠覆性冲击,从乡村到都市,大量传统民居在尚未得到系统记录、研究的情况下被拆除或废弃,人们主动或被迫迁入均质化的商业住宅,中国也进入所谓“千城一面”、“千村一面”时代。

对谈无意展开或讨论这一宏阔议题,仅列举北京建于1960年的福绥境大楼和安化楼这两个在“平常”历史中的“非常”案例,意在通过对这一居住实验项目的“揭秘”与梳理,丰富我们对现代空间史和“理想家”的认识与想象。

注:大楼总建筑面积 2.5 万平方米, 189个居住单元和 101 间单身宿舍,建筑地上 8 层,地下 1 层。

时 间:2016年4月29日

地 点:北京健德门,非常建筑

张永和:非常建筑主持建筑师, 美国MIT建筑系前主任、实践教授, 同济大学教授

史 建:学者,建筑评论家,策展人,有方合伙人。策展包括“人民的建筑:谢英俊建筑师巡回展”“久违的现代:冯纪忠、王大闳建筑文献展”等

张永和:理想主义的设计成分是今天建筑普遍缺乏的,不光是中国,现在到处谈得最多的都是服务于资本主义的建筑,连美术馆都逃不了这一劫,古根海姆等等,都是非常商业的,所以才会全世界盖房子。是因为藏品多了需要空间吗?显然不是。但是也有积极的一面,像在毕尔巴鄂,一个古根海姆(博物馆)救了一个城。

HOUSE VISION的展览,我第一次去东京看时最震撼的就是它展示了生活方式,当然它只是一个展览,可是1∶1地摆在那儿,不是一张图、一个模型。比如有一个馆是关于三个没有关系的人可能怎样一起生活,我觉得挺有意思的。

对福绥境大楼来说,是资本主义是社会主义最终都不是最重要的,其实是一种理想主义。是不是还是一种生活方式?而且那会儿就把这个楼盖起来了,我觉得这是最有意思的一个事情。最极端的是单元内没有厨房,吃饭必须去公共食堂,实际上还有很多的想法,像幼儿园、单身宿舍等,把一个家庭多少年的生活都规划进去了。

史建:一个垂直社区!

张永和:你那天已经讲了很多了,包括把福绥境大楼跟柯布西耶的马赛公寓(注:马赛公寓是柯布西耶第一个受政府委托的、具有充分施展空间的实验性集合住宅项目)比较,我觉得整个这些内容挺适合“理想家”,可能比今天好多的所谓实验性的东西思想上还进步。

史建:福绥境大楼的这个案例,最有意思的是设计它的人当时也未必是特别明白这是革命性的实验。当历史进行到某一个阶段,我们偶然“发现”了它,所以我觉得它是一个特别好的案例。过去一直从革命和大历史的角度去解读它,包括民间传说和王军的《城记》,都是从大历史的角度去解读的,认为它是1958年“大跃进”的产物,与吃大食堂有关,所以俗称“人民公社大楼”或“公社大楼”。

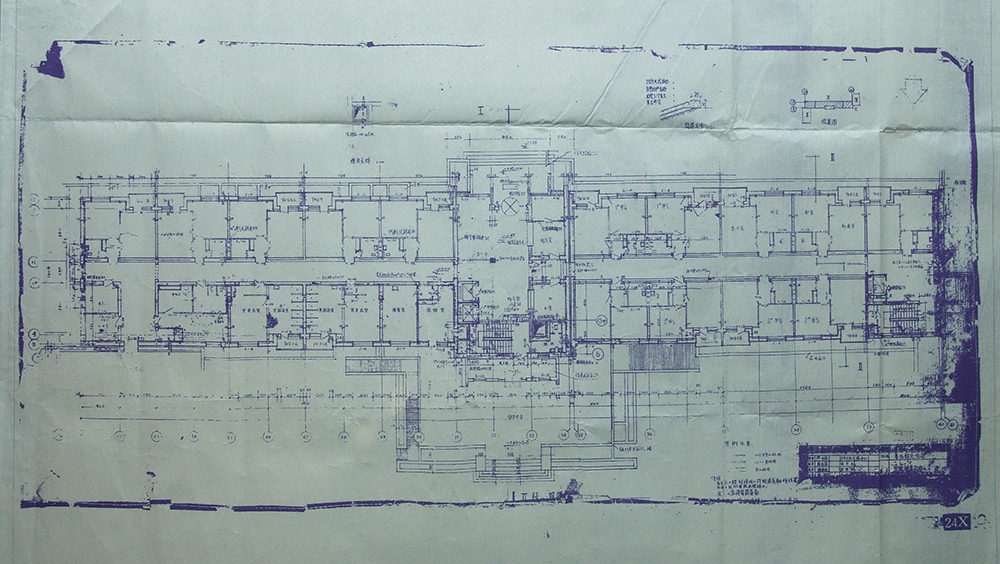

但是真的做建筑研究的,会有自己的专业判断。福绥境大楼2008年以前住户很多,管理(或称“控制”)得很严密,我第一次进入时刚到大堂就被赶了出来;后来顶层住户陆续迁走,管理才逐渐松懈,那些腾空的居住单元很多都被开启,我才得以入户考察。渐渐感觉大楼营造状态很严谨,不像是一个革命年代匆匆而就的东西。后来得知,福绥境大楼被确定为北京市的第一批(总计71个)近现代保护建筑之一,不久设法看到了当初提出保护建议的九三学社西城区委的《福绥境大楼建筑档案》,才对这个建筑有了初步了解。文件里有一张复印得很模糊的大楼中段和东段一层的平面图。

张永和:没有西段?

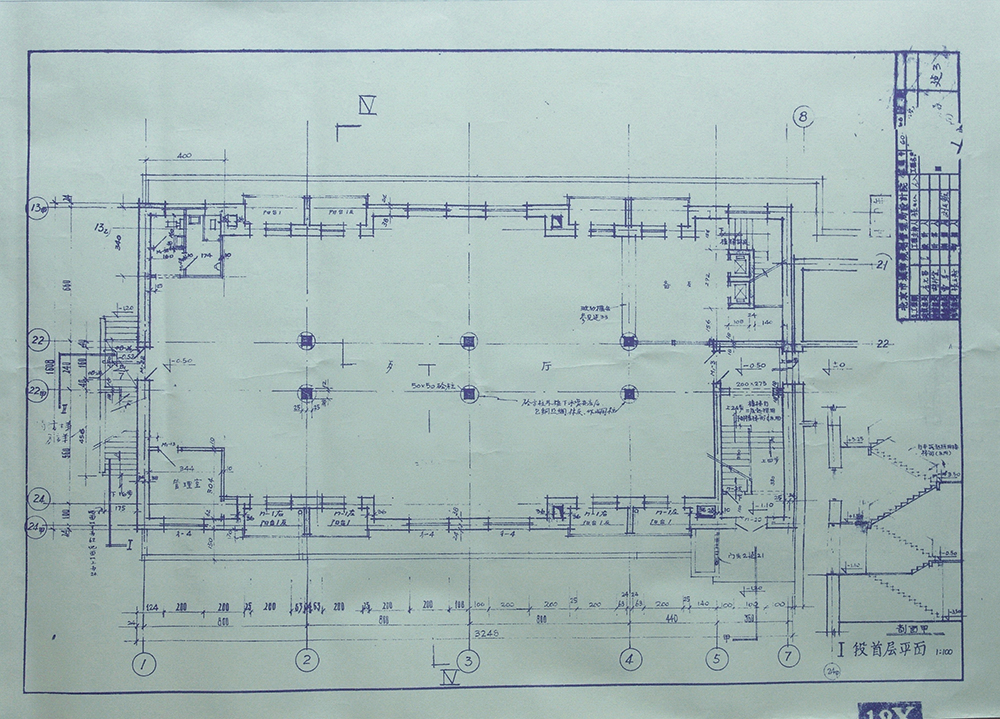

史建:我看到的图纸不全,就这么一两张,图纸非常模糊,可能是复印很多次的原因,说明他们也没有看到过原图,但是很幸运,大楼因此被保护下来了。那张图纸我觉得最关键的是从中可以看出东段有一个专业的餐厅的设计,中段则完全是罕见的社会住宅的布局,里面除了门卫室,还有大量的服务空间,包括理发室、小卖部、保健室、开水间、公共厨房和厕所,以及男女更衣间和洗浴间等,还有三部电梯。

图中这些令人眼花缭乱的配备让我很好奇,跟传说的公社大楼完全不一样。既然每家都有洗澡间,为什么还要有集体的洗澡间?既然有公共餐厅,为什么还要有公共厨房?那不是一个富裕的时代,所以觉得非常不可思议,就想破解这个谜。因为即使是北京现在的社区,也不会在设计阶段做这么丰富的社会服务空间,像我家所在的苹果社区,所有住宅楼一层的小卖部、洗衣店等服务设施,都是租用者在居住单元的基础上自发改造的。福绥境大楼东段一层的餐厅也是非常专业的布局,有备餐区域和管理室,可以看出与地下一层的操作空间是互动的,还有两部食梯运送食品,这里面可能大有文章。

后来通过朱小地找到了全套设计图,也找到了主持设计师张长儒先生,对他做了访谈,他还对着图纸给我一一解惑,这条线索才逐渐清晰起来,发现北京还有被忽略了的这么一段历史:从1959、1960年开始,也就是“大跃进”之后一直到“文革”以前,有这么一个很独特的时期,可以把它称为早期社会主义市场经济实验时期,福绥境大楼实际上是这一短暂时期的社会住宅实验项目之一。当时北京旧城的四个区一共建了三座,即西城区的福绥境大楼,立项时名为“鲁迅馆北住宅”;东城区的北官厅大楼,已拆;崇文区(现东城区)的安化楼。也可以将它们称为实验建筑,虽然设计形式上没有实验和创新,但是功能上确实是有实验和创新的。

张永和:所以是社会实验,社会性特别强。

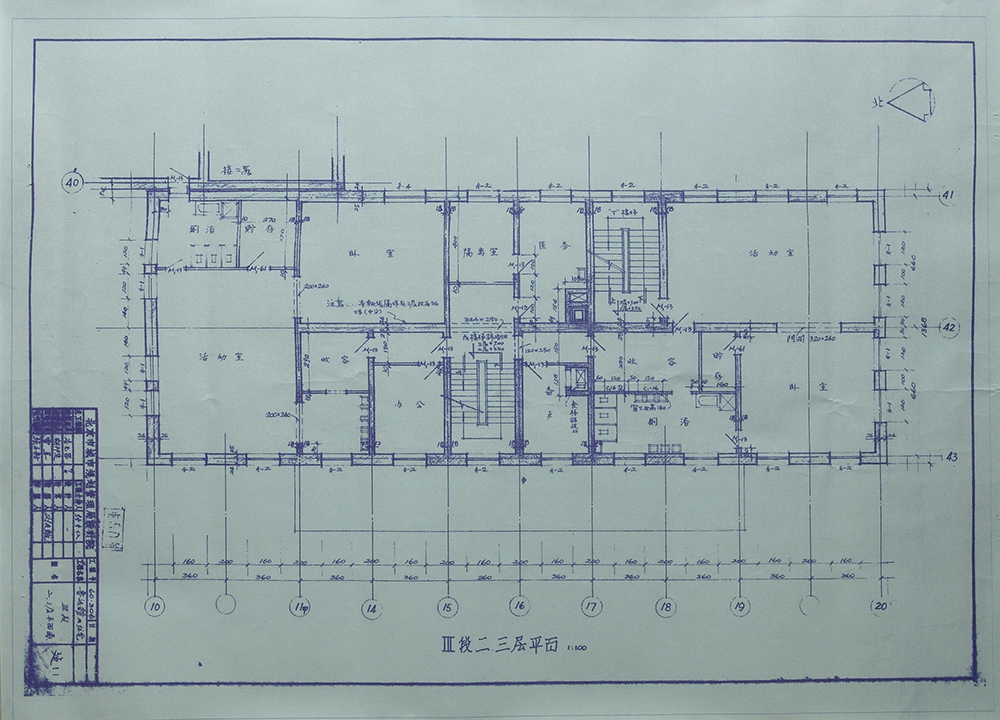

史建:记得访谈时,大楼的主持设计师张长儒先生说当年设计基本上是群策群力,大楼的设计与当时北京的办公楼没有什么不同,餐厅也是按照饭店的标准配置做的,所以是非常专业的,地下操作层不仅有主、副食厨房和仓库,还有机器间、冷藏和粗加工空间,甚至有烤炉和职工宿舍。取消标准居住单元的厨房,是考虑到设定住户的生活水平较高且工作较忙,楼里不仅配备了专业餐厅,还有公共厨房、服务室和开水间,所以不再需要每户独立配备厨房,却相当超前地为每个居住单元配置了拥有澡盆的洗漱间,以及储藏间和壁橱。当时对富裕的想象并不是像现在,香港建筑师张智强每次来北京总在感叹设计师们在换房子,越换越大;但是福绥境大楼追求的却不是大,而是足够丰富和完善的社会服务。

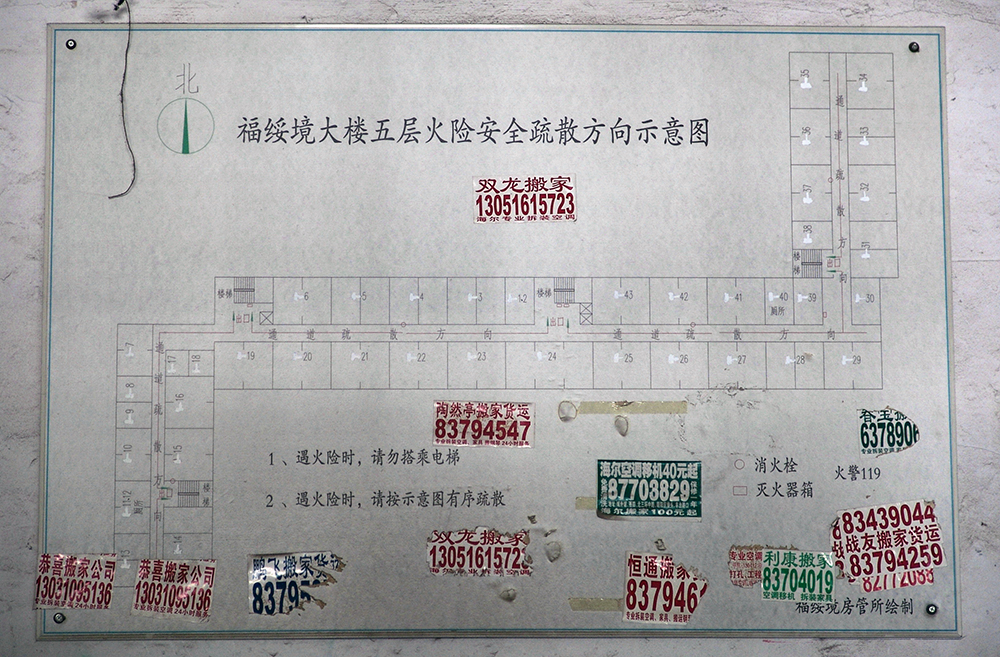

当时认为一个家庭有两居室的居住单元就足够了,并不需要厨房,因为每天上门订餐,住户可以在楼下餐厅吃饭,也可以送餐,每层楼也有公共厨房,连热水也不需要烧,每层楼有开水间,一层的公共浴室是为临时需求预备的。大楼西段一到三层是专业幼儿园,四到八层是集体宿舍,每个家庭孩子小的时候住幼儿园,大了以后住集体宿舍,集体宿舍的配置也是社会化的。再加上理发室、小卖部和每层楼梯间的服务室,大楼就是垂直社区,刮风下雨不用出去,所有的社会功能在楼里都能得到解决。而且楼里的餐厅还可以为周边社区服务。最理想主义的是餐厅里面的所有设备都是一次性配置,要求零利润经营,提供优质低价餐饮,首先服务楼里面的住户,然后是周边社区,这是非常理想主义的设想。

张永和:当时不管是谁想出来的,其实是在想象一个当时不存在的生活方式、生活质量。有两个词我觉得都是不太对:一个是“理想城”,理想城是文艺复兴早期的产物,是把城市空间理想化了,最后理想城实现出来的就是古典城市,放射性大道都是跟透视有关系,所以理想城没有太多理想,而主要是一个关于空间的想象,因为跟中世纪空间比——那时的城市都是城堡中心有一个广场,小街小巷围着它转来转去——理想城中由透视启发的轴线是一个突破;另外一个概念是“乌托邦”,像太阳城什么的,是一个社会理想。福绥境大楼当时好像是把理想城和乌托邦两者给结合了。

史建:从某种程度上讲还真是这样。而且我们那天还看到一张福绥境区域的规划图,是要向北建几排同样的大楼的。

张永和:取代原来老城肌理。

史建:当时还没有保护旧城的概念。

张永和:这是当时特殊的历史环境造成的。那栋楼的建筑的形态、形式根本不重要,重要的还是它的组织方法。比方说马赛公寓,公共空间在中间楼层上,人下来上去,爬楼梯坐电梯都是最短。像福绥境这种八层的,也挺合理的,服务空间都在最底层,跟城市的关系比马赛公寓好。马赛公寓第一层是架空的,最后很消极。马赛公寓一共盖了三个,我去过苏黎世的,也去过马赛那个,一层的空间就是停自行车的,欧洲人骑车多,也不是没利用,可是实际上空间没有真的跟城市对接,它自己都是独立城市了,不接也说得过去。福绥境大楼有些设施也可以服务外面?

史建:是的,餐厅当年也是对周边社区服务的。但是安化楼跟福绥境不一样,这是让我特别感兴趣的,因为首先福绥境是有宿舍,安化楼没有看到宿舍的布置,但是它有水房。

张永和:打热水的?

史建:是公共洗衣房,每层楼有三个大水房,而且屋顶设计的结构外露,很漂亮。安化楼的水房后来救了居民,全部改成集体厨房。安化楼最大的特点就是你说的社会性,安化楼没有院,紧邻广渠门内大街,有很多的出口,设计得也都不一样,没有门卫,进出很方便,社会性反而更强了,而且维护得也挺好。它不像福绥境大楼,福绥境大楼太封闭了,现在还窝在白塔寺那片胡同街区里面,只有一个出口。北官厅大楼的样子,要等拿到图再研究。因地制宜,这是我对当时北京建筑院那三个设计最感兴趣的地方,我们认为那个时代好像是铁板一块,但三个在1960年根据母图同时建成的大楼恰恰是因地制宜的,是对“理想家”的三种解读。

张永和:我想你马上要做一个事情,就是通过访问,评估当时这个实验是不是成功。还有,我们要对大楼进行改造,当然不完全是住了,可是基本的设施就是这些,它是不是更适合今天,你想过这个问题没有?

史建:这个问题我采访张先生的时候也问过他,他说现在如果要改造,硬件都没有问题,它有大空间,也有中等的空间,也有小空间,走廊也足够宽敞,也有餐厅,特别适合做青年酒店。

在我看来,毕竟今天的生活方式还是发生了很大变化,但是仔细想想大楼的硬件也真不差,把这些原有空间都重新清理出来,比如把餐厅空间腾出来,包括地下一层的操作间,仍然是很棒的;那些服务空间,每一层楼一个的服务空间,也是很牛的。如果做成一个设计类的区域,跟留下的居民混合,也不错。大楼里面还有集体宿舍、幼儿园,有一些中等的空间,所以回旋的余地非常大,可以尝试重塑它的社会性。

张永和:现在成家的年轻人是不是更容易挤出时间,或者更想有时间做饭?如果不是,那就跟那会儿福绥境大楼的布局设想的一样,可能结婚了工作照样紧张,工作的节奏并不会慢下来,吃饭不是自己做或去餐厅,而是叫外卖,然后有了小孩,幼儿园就在楼里,所以是特别实用的。如果现在真的盖这样的楼,肯定还是不错的,很可能受欢迎。

现在唯一的问题,我注意到的,可能跟那会儿我父母那一代的差别是,现在的人拥有的东西实在太多了。其实现在住宅的面积是用来装东西的,不是用来装活动的,活动空间其实就那么点儿,如果只有两间房间,堆东西的地方很可能会不够。

史建:历史上这么好的一个房子,它的价值慢慢会被认识到。

张永和:所以我觉得你对这个房子的重新定义特别对,它不是什么社会主义公社的概念,实际上是想象一种生活方式,恰恰有资本主义的一面、市场经济的一面,其实挺适合作为一个市场经济下的城市生活方式的样板。

谢丹 ( 理想家 ):您刚才说像福绥境大楼更多的是社会实践,包括一种生活方式的实践,我们看现在的一些类似社会实践,不管是面向年轻人还是什么,您觉得有类似的实践可能会对未来有启发意义吗?包括现在有一些以创客为主题的共享公寓,会不会像福绥境大楼这样对未来有一些影响?

张永和:青年共享公寓是迟早要在中国大城市里出现的,只不过现在中国的房地产业和建筑设计跟不上。目前就是拿一套现有的公寓,原来是什么两室一厅、三室两厅,总之是供一个家庭居住的,然后给切碎了,就租出去了。这种操作从建筑设计来讲很消极。隈研吾夫人筱原聪子设计的青年集合住宅Share House为什么有意义?因为它是专门为青年人共享而设计的,这里面的生活,有比一般为家庭设计强得多的社会元素,大家共有一个起居空间,可以在那儿做交流,做饭可以分开也可以合着做,还有一个小车间,每个房间改造时,居民可以在里面做些家具什么的。那是共享生活的一个具体的案例。

福绥境大楼只需略加修整,将来可以有居住、就业/创业、文化生活、社区服务等多样的内容,把年轻人吸引来,把设计师以及创意产业吸引来。福绥境投射出的1960年的理想居住模式好像和2016年的也没差多远。

关于《理想家:2025》:面向中国当下的人口、健康、能源、社区和传统文化传承等课题,以及各个产业的发展趋势与挑战,CHINA HOUSE VISION 理想家联合国际级建筑师/建筑事务所:张永和、张轲、马岩松、张雷、梁井宇、岛田阳、华黎、大舍、Crossboundaries、王昀、NEXT Architects、青山周平、王辉以及建筑学界研究者史建、周燕珉,与中国创新企业一起进行组合式研究,共同探索未来10年中国居住场景的可能面貌,可视化地呈现未来之“家”。经过一年半的研发之旅,13个未来居住构想已形成方案并结集成书——《理想家:2025》,由三联旗下生活书店在2016年9月出版。

版权声明:本文内容及图片均已获得《理想家:2025》授权,转载请通过邮件或电话与有方新媒体中心取得授权。

上一篇:柴米多农场餐厅和生活市集,赵扬建筑工作室

下一篇:转折——Team X与现代建筑的危机