本期建筑5分钟,节选自有方行走中的建筑学系列讲座——“魏春雨:图式再现”,由湖南大学建筑学院院长、地方工作室主持建筑师魏春雨主讲。

导言:图式是存在于记忆中的认知结构或知识结构,图式语言是一种更深层次的设计思维。本期建筑5分钟,让我们以意大利形而上画派画家契里柯与建筑师阿尔多·罗西为切入点,深入探讨他们在绘画与建筑中的所呈现的图式语言。

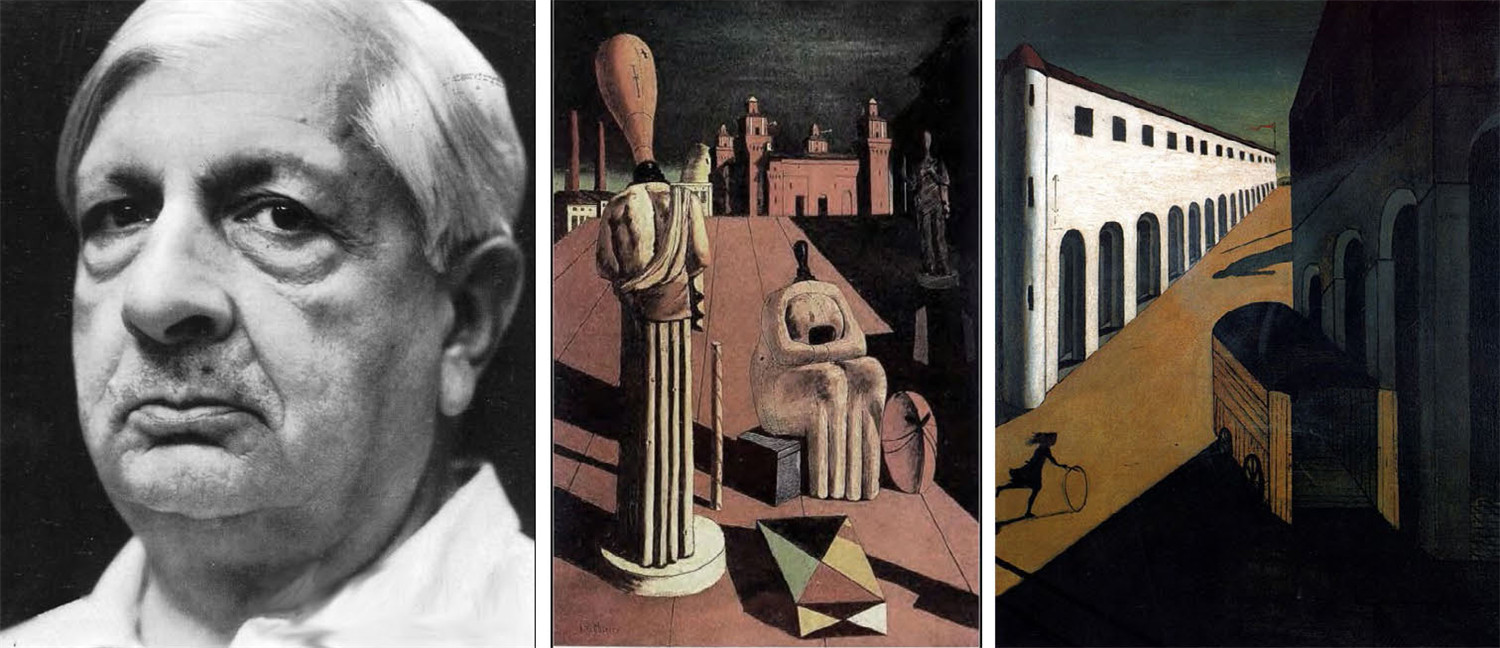

乔尔乔·德·契里柯作为20世纪初意大利形而上画派的创始人,曾经提到,我们观察每个物体时都具有两个视角:一个是平常的视角,另一个是精灵式的形而上的视角,后者是唯有少数的个人,才能在洞悉的境界里见到。

契里柯的画作,有许多共同的特征:从透视学的灭点来分析,里面的建筑透视是不准确的,灭点总是不在视平线上;火车与站台是经常出现的意象;描绘物件的影子一定是投向观者的;画作里的场景一定是静态的,但静态里又蕴含着极大的不平衡和动态感等等。

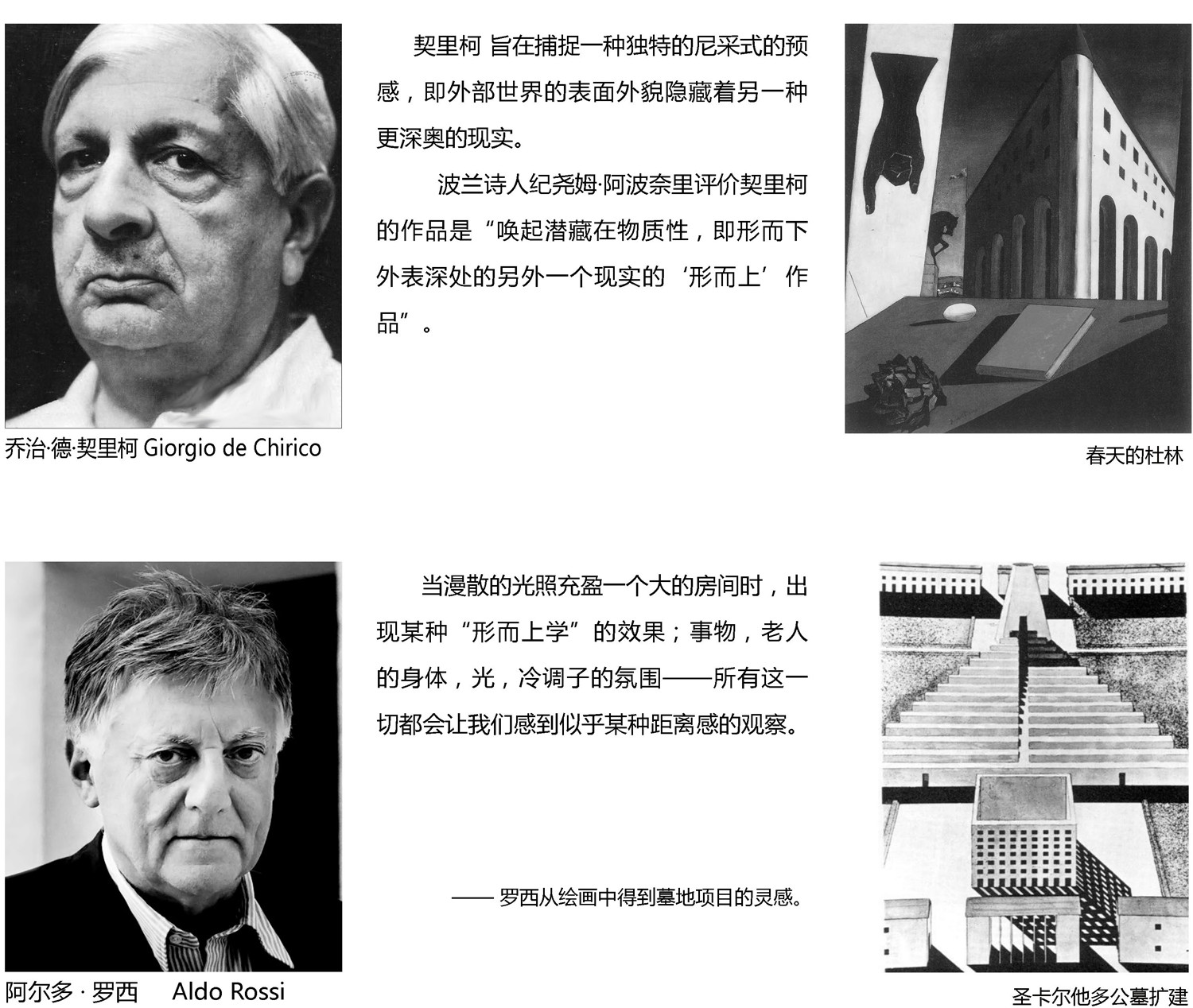

另一位与契里柯密切相关的人物——意大利新理性主义代表的阿尔多·罗西。罗西最大的贡献在于把城市和建筑相对独立的两个范畴,在以下的两个层面上将其融合。其中一个是共时性,从横向的角度看,城市的形态是由很多建筑共同组成的;另一个是历时性,从纵向的角度看,这是由类型决定的,是在特定的城市里经过长年的历史文化沉淀而形成。在罗西的观点里:我们不需要再创作新的模型,有既定的原型就已经足够了。

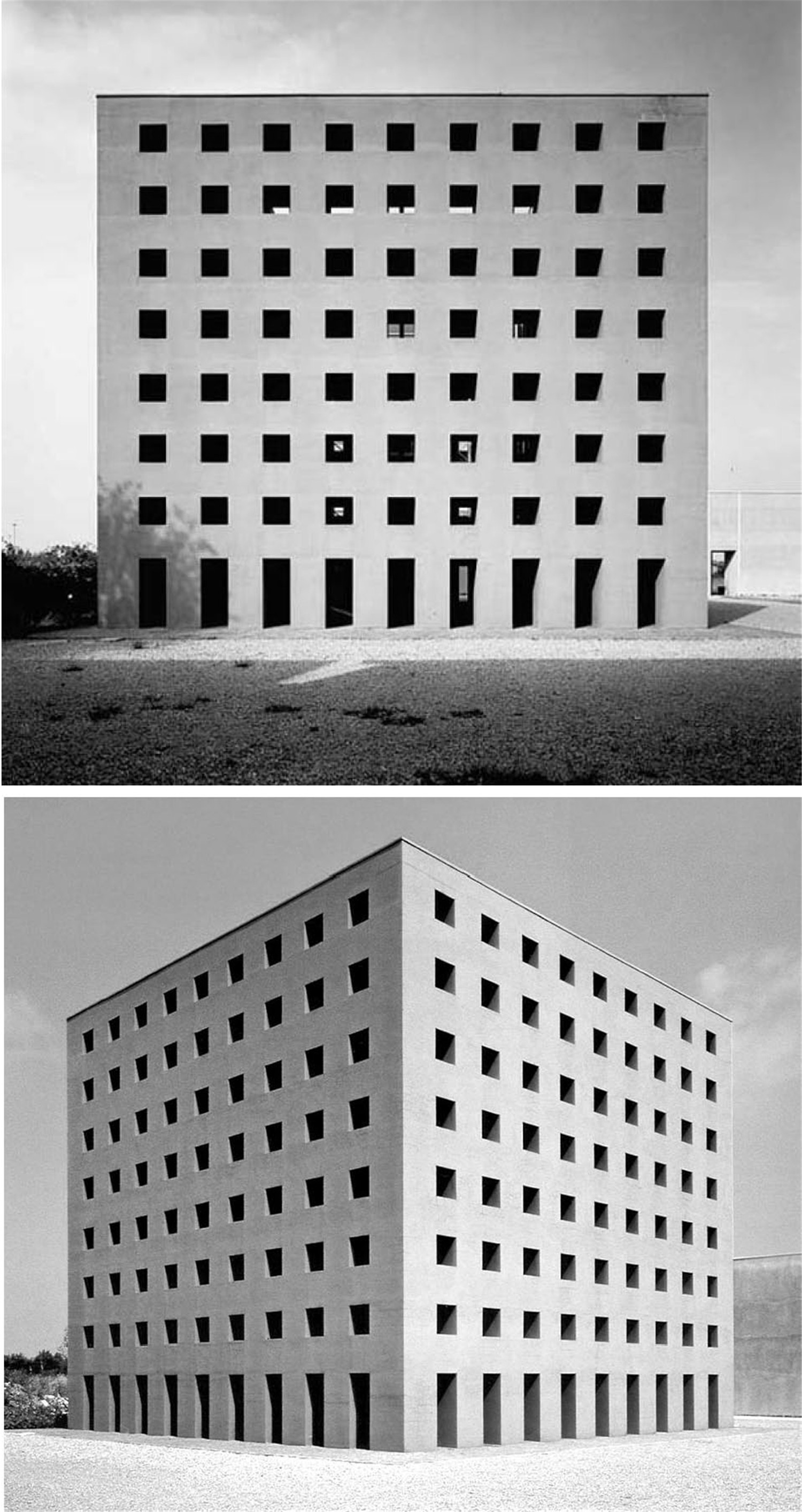

罗西在当代主流的建筑浪潮下,仍然固守着“极少”的建筑类型,他提出深层结构、表层结构以及建筑类型学,强调建筑的某种自治性。他认为类型是按照需求对美的渴望而发展的,是相对固化的,不需要随着社会、形态、功能的变化而变化。

后来的类型学家将类型学总结为功能类型与形式类型,二者可以分离。类型里具有某种永恒性,至于在里面放置什么样的功能空间是次要的。这一观点,与现代主义的“形式追随功能”则完全相反。

近年来,有许多学者开始研究建筑的自治性与永恒性。我们不妨自问一下,为什么契里柯与阿尔多·罗西这一批人都出现在意大利,而不是在其他国家?原因是意大利的传统太强大了,他们生活的环境中到处都是古建筑,这种环境对他们的影响极为深刻。

契里柯和罗西都认为建筑是一个识别的过程,为了取得建筑的自治,需要重建理论基础,建筑有着其自身的体系规律。建筑不是一个对应环境的发射器,它不追随也不专注于政治、经济、社会和技术上的事件,而是更在意自身的创造性。

或许每一位建筑师都想把自己内心的某种情怀通过建筑表达出来,而这一点真的可能跟社会、经济、技术、思潮没有关系。我们不禁思考,在过去看到太多的建筑,但有哪些作品超过了帕提农神庙,万神庙,或者是朗香教堂?随着社会、经济、信息网络的变化,这些作品难道不是应该已经从我们的脑中清零,但为什么它们越来越显现?

许多人并不承认所谓的建筑是自治的过程。事实上,自治和他治并没有绝对,建筑的自治经常被人们忽略,我们让建筑承载了太多它承载不起的东西。

就像契里柯的画作里,虽然描绘的事物只包含手套、影子、火车这些题材,但我们却能从场景中解读到很多信息。另一方面,罗西认为永恒性来自于建筑表达理性和简化的气质,多余的东西可以剔除,而建筑的基本方法早已确定,因为建筑中一直存在着固定的类型。

20世纪70年代初,罗西在意大利策划了米兰三年展,在名为“类比城市”的展览上,出现的是人们非常熟悉的经典建筑原型,展示了诸如万神庙等建筑依照一定的逻辑关系而形成的场景。

在罗西看来,人们需要做的事情,是把经典的建筑原型结合在一起,编排好剧目,最重要的是确定它们之间的关联性。事实上,如果我们从不同的视角看问题,也许就可以朝事实的“真相”更进一步。

版权声明:本文编排版权归有方所有,除注明外,图片由主讲人提供。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:建筑5分钟 | 穆钧:何谓生土营造?

下一篇:建筑5分钟 | 张鹏举:诚实是建筑最重要的一种表情