在百年现代建筑史上,实有价值却被主流话语长期忽视的“非著名”作品、建筑师,绝非个别。有方专栏「沉默的群星」,由中国人民大学艺术学院设计系副教授 杨鹏 主持,分12期介绍被建筑理论界遗忘或简化的现代杰作。

专栏第2期,关于格罗皮乌斯、密斯、柯布共同的“师傅”:彼得·贝伦斯,及其真正的晚期杰作:德国化工企业赫斯特公司办公总部(Hoechst Administration Building,1920)。在贝伦斯为人熟知的标签之外,这一作品值得更多的注意。

彼得·贝伦斯,一个德国建筑的传说

文 杨鹏

在过去的几个月里,我集中阅读了七八本关于德国现代历史的书。德国为什么会产生那样的“现代建筑”?它搅动了整个世界的建筑发展,甚至仍在影响今天许多中国人的生活。对此我深感好奇,并且我相信,答案应当是在“建筑”以外的更深更广的海洋里。

刚刚读完的《一个德国人的故事》,是德国历史学家塞巴斯蒂安·哈夫纳(Sebastian Haffner,1907—1999)的回忆录。他凭着亲身经历,描述了1910至1930年代的德国社会,哈夫纳的见地和文笔令人赞叹,德国的命运令人感慨。

在十一月的柏林街头,蒙蒙冷雨中的少年哈夫纳,被祖国战败投降的消息惊得目瞪口呆。读到这一段,我看着窗外满树金黄的银杏,突然意识到,那个场景就发生在整整一百年前。

空前惨烈的第一次世界大战结束了,顷刻之间德国被各种危机包围:战败、革命、骚乱、暗杀、饥饿……幸好,这里的土壤产生过巴赫、歌德、洪堡兄弟和西门子。即使滚落到最艰难的谷底,德国也会立刻开始集聚力量。

“1925至1930年间,最优秀的德国年轻人正默默致力于非常美好、可为将来造成深远影响的事物。那是一种新的理想主义,其中不存在怀疑与失望。” 战后的短短十年里,德国建筑界一连串的超新星爆发,验证了哈夫纳回忆录中的这段话——1919年,魏玛的包豪斯学校;1921年,爱因斯坦天文台;1926年,德绍的包豪斯校舍;1927年,维森豪夫住宅区;1928年,巴塞罗那博览会的德国馆……不存在怀疑与失望!

经历过大战西线炮火的格罗皮乌斯少尉,在创办包豪斯学校时,写下了对旧时代的宣战书:“在过去两三代人生活的时期里,建筑风格曾沦落为一种过分注重装饰的唯美主义,华而不实。建筑艺术,成为各种繁缛饰物精心掩饰建筑固有结构的代名词。学院式的陈规陋习,使建筑师们困惑不堪,且与技术飞速发展的步伐相脱离。这些建筑师们的‘建筑风格’,被包豪斯明确地予以抵制。”

“这些建筑师们”,显然暗指新艺术运动的实践者,比格罗皮乌斯年长的一批老人们。在1914年大战爆发之前的将近二十年里,欧洲的新艺术运动如火如荼,德国更是其重镇之一。仅在西南部的达姆施塔特(Darmstadt),就有多位建筑师共同创造的一组精品,例如1908年建成的婚礼塔(Wedding Tower)。它足以证明,“各种繁缛饰物精心掩饰建筑固有结构”的抨击并不公允——可惜它的设计者奥布里希(Joseph Olbrich)四十岁就英年早逝。

放眼整个欧洲大陆,德国的里米施密特(Riemerschmid),奥地利的霍夫曼(Hoffmann),法国的季马德(Guimard),比利时的范德维尔德(van de Velde)、奥太(Horta),他们也在缓步地“创新”。新艺术运动抛弃了三角山花和柱式、柱廊,它正在探索一种富有中世纪精神的整体艺术。在二十世纪之前,有哪一种建筑风格不是以百年为单位,稳健地发展到高潮再到衰败呢?

在“一战”结束时的1918年,“这些建筑师们”都是五十岁左右——正值创作的壮年。然而,在接下来的有生之年,他们纷纷偃旗息鼓,不再有重量级的作品问世。四年残酷的大战,彻底打乱了他们的生活与事业,更何况还有“包豪斯明确的抵制”在推波助澜。

唯一的例外是贝伦斯。

彼得·贝伦斯(Peter Behrens,1868—1940),似乎不能算是“沉默之星”。任何一本现代建筑通史著作里,都会出现他的名字。但是在包豪斯成立一百年后的今天,贝伦斯似乎只剩下两个既耀眼又很单薄的标签。

第一个标签,自然是三位建筑大师共同的“师傅”。从1908至1911年,格罗皮乌斯、密斯和勒·柯布西耶曾先后在贝伦斯的柏林事务所工作过。事实上,和格罗皮乌斯合作设计“法古斯鞋楦厂”的梅耶(Adolf Meyer),也曾是贝伦斯事务所的雇员。第二个标签,是贝伦斯自己的建筑作品:柏林的汽轮机厂房(Turbine Factory,1909)。1987年,柏林政府为纪念建城750年,以地标性的建筑物为图案,发行了四枚一套的邮票。外形刚劲有力的汽轮机厂房位居其一,足见它在德国文化界的地位。

问题在于,师傅的身份和汽轮机厂房,远远不足以展示这位“工匠型”建筑师的才华。贝伦斯早年学习绘画出身,建筑方面依靠自学成才。在众多才华横溢的同行当中,他是公认的全才,在工业设计和建筑两个领域都达到极高的水准。

贝伦斯设计了多种精美的印刷字体,还为德国的大型电气企业AEG设计了“全套”产品:海报、信纸、风扇、灯具、电热水壶,以及邮票上的汽轮机厂房。他设计的铜质电热水壶(1909),被纽约现代艺术博物馆(MoMA)收藏。

当然,吸引那三位明日之星的还是建筑师贝伦斯。新艺术运动时期,法国和比利时的建筑手法,略显女性化的纤细;以高迪为代表的加泰罗尼亚风格,则浓艳如熊熊烈火。贝伦斯早期的代表作,自有一套独特的语言,典雅而不失德国式的硬朗、挺拔,例如位于达姆施塔特的自宅(Behrens House,1901)、哈根火葬场的告别厅(Crematorium Hagen,1908)。

年轻的一代掀起了“全新”的风格浪潮,贝伦斯却没有像前文列举的几位同辈人那样,知趣地提前下场。1927年,贝伦斯受邀参加了高徒密斯组织的“维森豪夫住宅区”,但那多半是出于对师长的尊重。他设计的一栋公寓楼,远不及众多青年大师的住宅那样纯净简单。无论怎样,维森豪夫住宅区的二十多栋建筑,作为一个整体被贴上“世界文化遗产”的标签,获得了足够的学术知名度;而贝伦斯自己真正的晚期杰作,从未引起评论家们的注意。

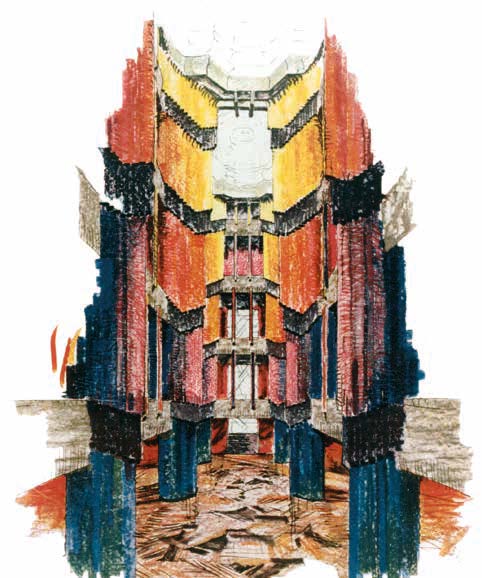

德国著名的化工企业赫斯特公司,1920年委托这位老建筑师,设计一座位于法兰克福郊区的新办公总部(Hoechst Administration Building)。贝伦斯抓住这个宝贵的机会,完成了一件货真价实的整体艺术:从建筑的总体布局到所有的细节(包括大钟的表盘、室内的灯具)。

当时的德国仍在漩涡中挣扎。1923年11月,德国马克兑换美元的汇率达到四万亿比一!混凝土是稀缺的奢侈品,整座建筑从主体结构到装饰性的墙面,都以黏土砖为材料。办公楼的布局工整实用,围绕着一组开敞的庭院铺开。红砖墙面的外观,沉稳中略带一点浪漫的笔触,如同一位城府颇深的智者,并不张扬他内心的神奇。

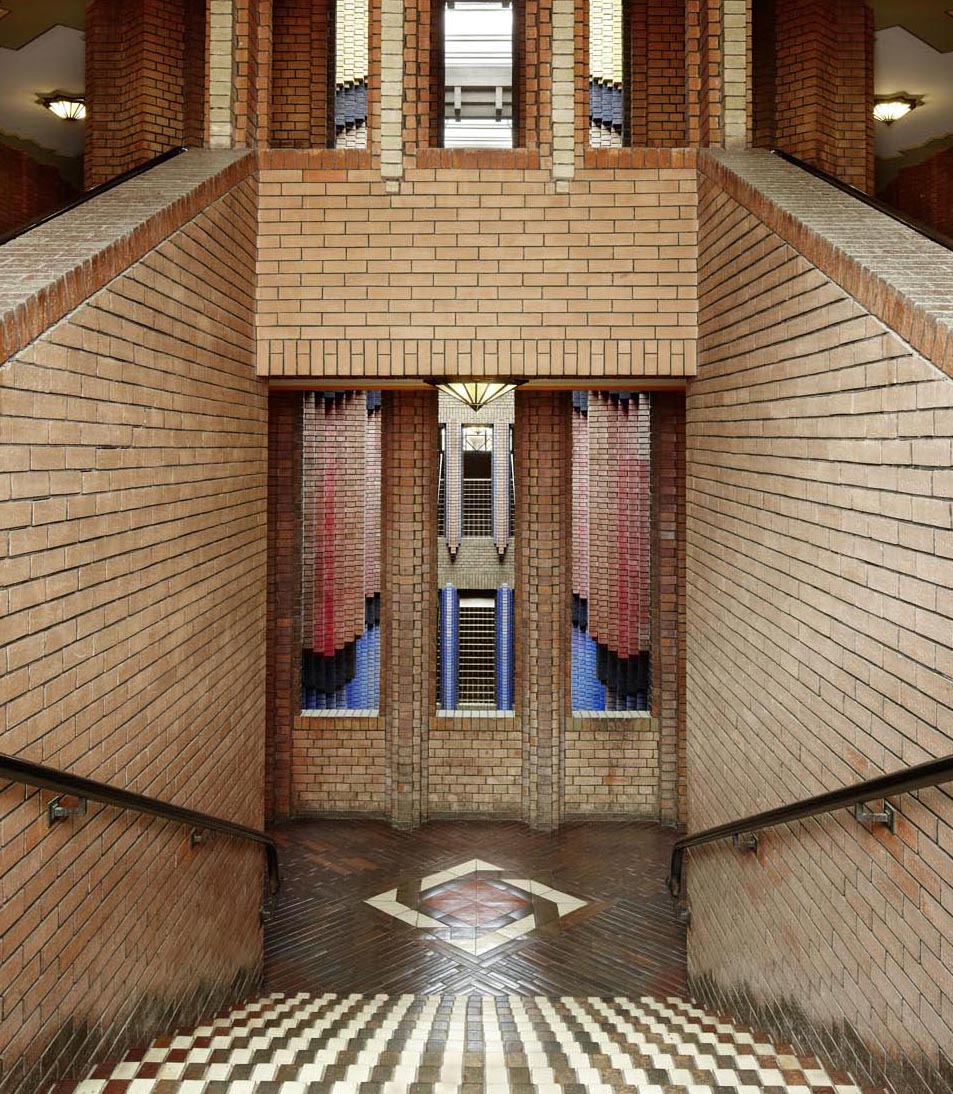

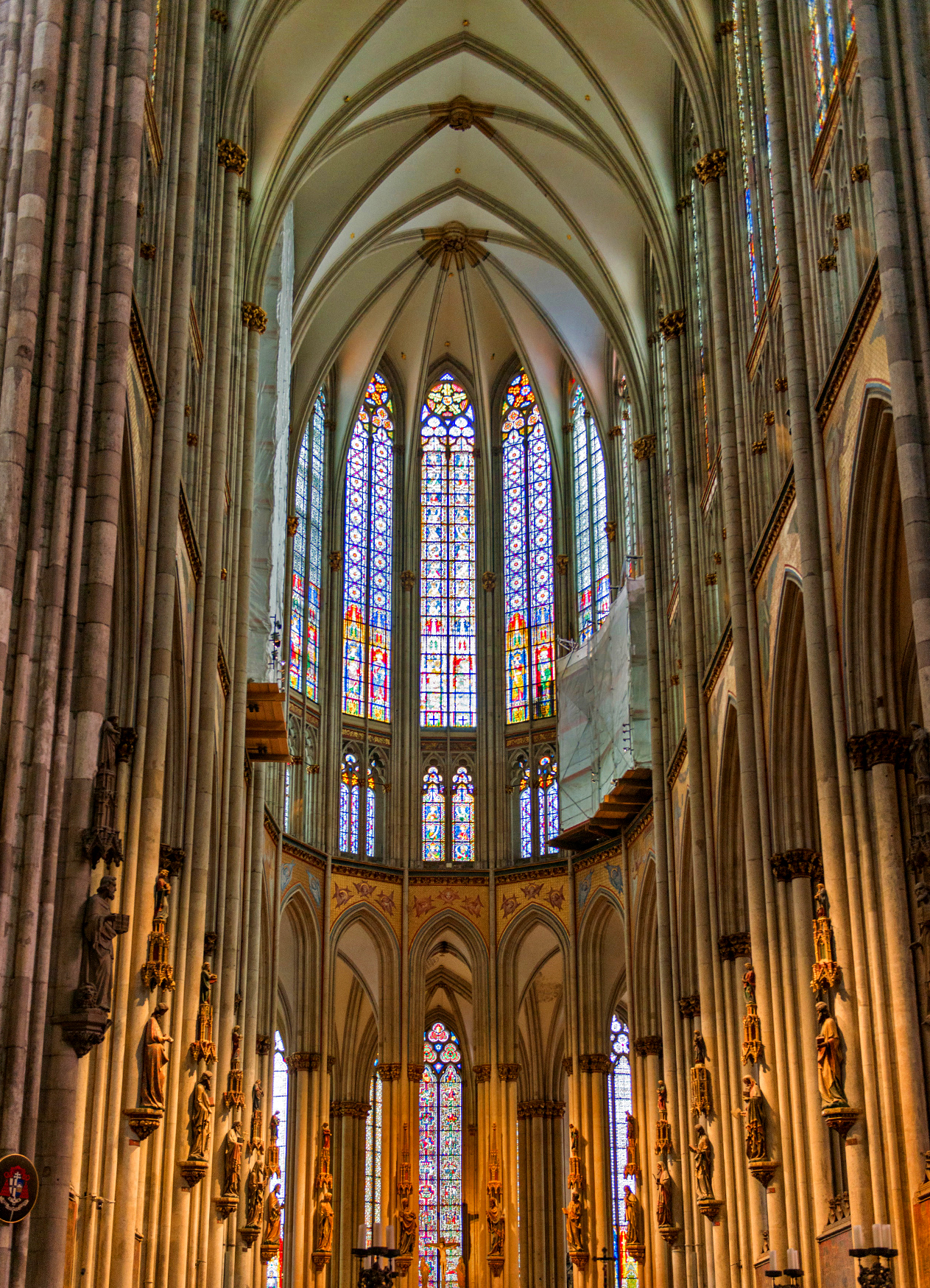

穿过一段低矮的门厅,走进五层通高(15米)的中庭,眼前突然出现一幅不太真实的幻境。四周层层叠叠的砖柱线脚,密集的竖向线条指向天空。似曾相识?古代的哥特式大教堂里也有这样挺拔的束柱、管风琴的几千根音管。透过三个钻石折面形状的天窗,柔和的自然光照射着蓝色、黄色、红色的深浅退晕,又像是大教堂里的彩色镶嵌玻璃。而这些神奇,仅仅是依靠油漆涂色的黏土砖。值得一提的是,优质的化学染料正是业主赫斯特公司的核心产品之一,彩色砖的表面都涂刷了该公司生产的染料。

1940年贝伦斯去世的时候,看到德国又一次疯狂地挑起了世界大战。赫斯特办公楼经历了盟军的轰炸,所幸只有少量的局部被毁,主体躲过了劫难。今日的赫斯特,是全世界仅次于杜邦的超大型化工企业。2009年,公司投入巨资对贝伦斯的杰作进行细心的修复。对于颜料基本完好的砖,清洗掉80多年的尘垢;对于颜料脱落严重的砖,修补所用颜料仍是这家公司的产品。在数字化时代,几百万块砖筑成的“大教堂”,恢复了1924年落成时的绚丽。

说到大教堂,在包豪斯学校创立之初,美国画家费宁格(Lyonel Feininger)受校长格罗皮乌斯之托,创作了一幅抽象的黑白木刻画,作为招生简章的封面——那是一座高耸的大教堂。看起来,即便是包豪斯这样坚定的现代派,仍然需要古代的“遗物”来象征理想的境界。

出身于柏林中产阶层,格罗皮乌斯当然很熟悉古代欧洲的大教堂,当然知道大教堂意味着超常的空间体验、丰富典雅的细节。它是耐心与想象力的结合,绝不是一篇宣言、几年课堂能够速成。当包豪斯成为一种征服世界的建筑风格,成为一个形容词,它果真继承了古代大教堂的精神吗?在我眼前,似乎只有清教徒的形式主义禁欲。

洞若观火的哈夫纳,早已发现那个年代深层的隐患:“(1920年代)德国社会萌生了正常的德国民族性里没有的特质,那就是为了实现不可能的目的,对不可能的事物产生的虚无快感,以及一种为了保持活力而出现的活力。”

虚无的快感、盲目的活力!产生于1920年代的德国,日后将要席卷世界的“现代建筑”,是否也沾染了这样的特质?如果把视野放宽到一千年,就会看到德国建筑海量的多样性;包豪斯、密斯、翁格斯、方盒子和长条窗,这些德国建筑的著名符号,只不过是其中的少量标本而已。想一想科隆、乌尔姆和美因茨的大教堂吧!

虽然无法和古代的大教堂相提并论,赫斯特办公楼毕竟在向理想境界真诚地靠拢。大教堂里时常响起的管风琴声,无声地回响在它恢宏的中庭里。如果以后要为赫斯特办公楼拍摄纪录片,我想最合适的配乐就是巴赫的管风琴曲。最伟大的音乐家难有定论,然而最接近建筑师的音乐家是巴赫,则毫无争议。请欣赏巴赫的作品第538号,单纯的母题演化成无限丰富的细节、层次起伏的壮美,与贝伦斯的杰作精神相通。

巴赫:托卡塔,BWV 538

延伸阅读

有方专栏 | 沉默的群星 开栏语

沉默的群星01|巴里·拜恩:无人喝彩的空间

版权声明:本文由有方作者杨鹏授权发布,欢迎转发,禁止转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

159****5041

2年前

回复