“窥视办公室”缘起

假设一名上班族20岁入职,60岁退休,刨除法定节假日后的工时,差不多是10万个小时,相当于他/她从早到晚,不眠不休,在办公室里待上11年。

然而,这个粗算的数字对弹性上班且经常加班的建筑师们来说,可能还是保守了。从方案的最初构思,到项目的最终落成,一旦忙碌,办公室就是他们的第二个家。久而久之,原本用于工作的空间,自然会被各种生活琐碎、私人乐趣“侵占”,办公室也渐渐有了生命,成了主人个性的延伸。

鉴于各大事务所简介只提供一本正经的办公区照片,其主持人的办公室往往无从窥见。有方最近联系了几家事务所,以“探秘”为目的长驱直入,在几位建筑师的办公空间里展开“深度游”,制作了“窥视办公室”专题栏目。

整个探访过程没有预先设置大纲,“无台本”的发挥却激发出一连串惊喜。我们发现,有些物件只有在外人问起时,才重新被人回忆起来,再次焕发出意义。

汤桦的办公室,井然有序地摆满了“破烂儿”。

书、CD、图纸、卡片、照片、字画、佛像、自行车.....种种物品除了排列整齐之外,完全没有统一的逻辑或审美可循。它们代表的是汤桦庞杂兴趣里的一个分支,一种“曾经喜欢”的莫名热情,或一段记忆。毫无疑问,办公室里有些东西永远都不会对工作“有用”,但“有趣”往往比“有用”持久,也更能代表汤桦其人和他的设计。

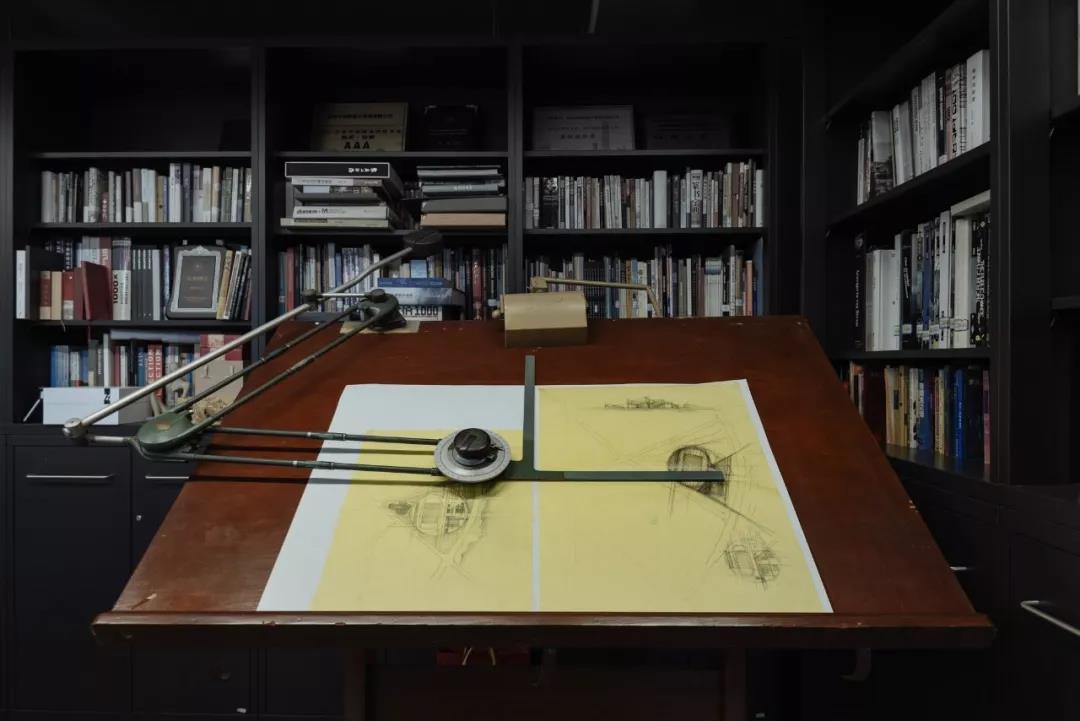

摆在办公室门口的绘图台是一件礼物。

汤桦的儿子在国外读书,看见有人处理这件“废品”,就买下来送给了爱画画的父亲。汤桦找模型公司修好绘图台的尺规,说是作为摆设,但偶尔也会使用。

直到不久之前,他还在上面画过方案,俨然一名前CAD时代的建筑师。但论软件的使用,汤桦也不输事务所的年轻人,甚至可能用的更好。

电脑绘图的确定性会带来局限,为了拥有“更多边界外的空间”,他还是偏爱一支笔+一张纸,人肉画图。

绘画原本是布扎教育体系对汤桦这代人提出的要求,但历练久了,绘画也深入骨髓,成了他们的习惯,甚或思维方式。

在事务所,我们惊叹于汤桦过去3年于项目讨论、设计阶段随手画下的草图,累加起来至少半米高,这还没有算上他开会或会客时随手开展的涂鸦。

人们因此援引佛经,称汤桦为“工画师”;但他的画最戳人的一点,与其说是肉眼可见的工整,不如说是背后的激情。

汤桦一直记得自己在大学图书馆里看到的一幅画,《街道的神秘》(Myth of Street)。彼时彼地,第一眼的冲击和震荡来自契里柯,画面之于他是恍如隔世的遥远风景,亦如显现于现实的流行话语所罕有表达的某种意象:

建筑学创造图像,图像拼合着我们的记忆。

一个以图而来建构的建筑学似乎是一种唯美主义的呓语。但是,在相当程度上,我们所真正想要表达的很多东西都在图像中得以留存。

逛到书柜,一张装裱在金色相框里的路易·康,端坐在奖杯与证书中间。

这张康,跟了汤桦好多年,最初是学生时代的他从一本摄影杂志上剪下来的。那时高考刚恢复,青年人获取文化的途径十分有限。“大家眼前只有一扇窗,外面就是阳光灿烂的地方”。

回想在重庆念书的那段日子,汤桦、刘家琨等几个同班同学听说沙坪坝书店要卖《安娜·卡列琳娜》,曾激动地前一天晚上跑去书店门口排队,一如现在人们连夜守候苹果店,抢买最新款的iPhone。

事实证明,那晚的队没有白排。汤桦上学时看过的东西,留下了足以影响他一生的印迹。书柜上慢慢褪色的路易·康,无疑是其见证者,在他入行40余年完成的项目中留下了背影。

联想汤桦设计的重庆解放碑威斯汀酒店、云阳市民活动中心、四川美术学院虎溪校区图书馆.....我们不免会对那张剪自杂志的路易·康画片多几分敬重,也更理解邹晖在《几何的神秘主义》里对汤桦的评价:

他的建筑形式生长于令人激动的现代主义,充满了对自己生活于其中的历史时代与地域文化的诗意反思与眷顾。

转个身面对办公桌,一只落灰的档案包已经摆在台面上。

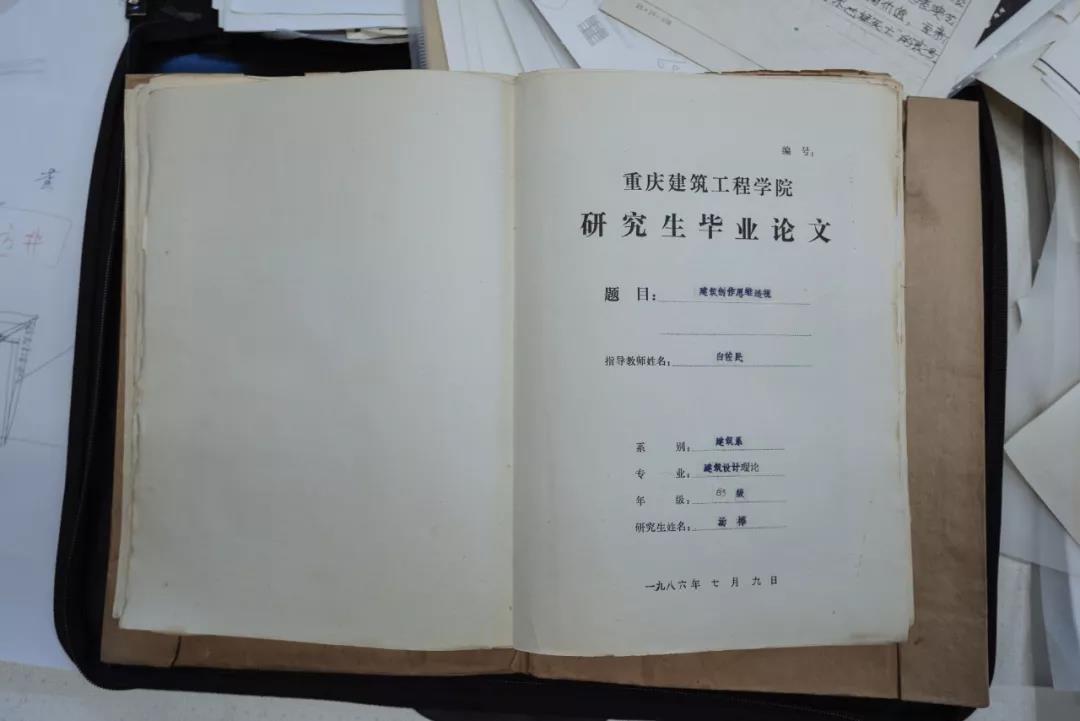

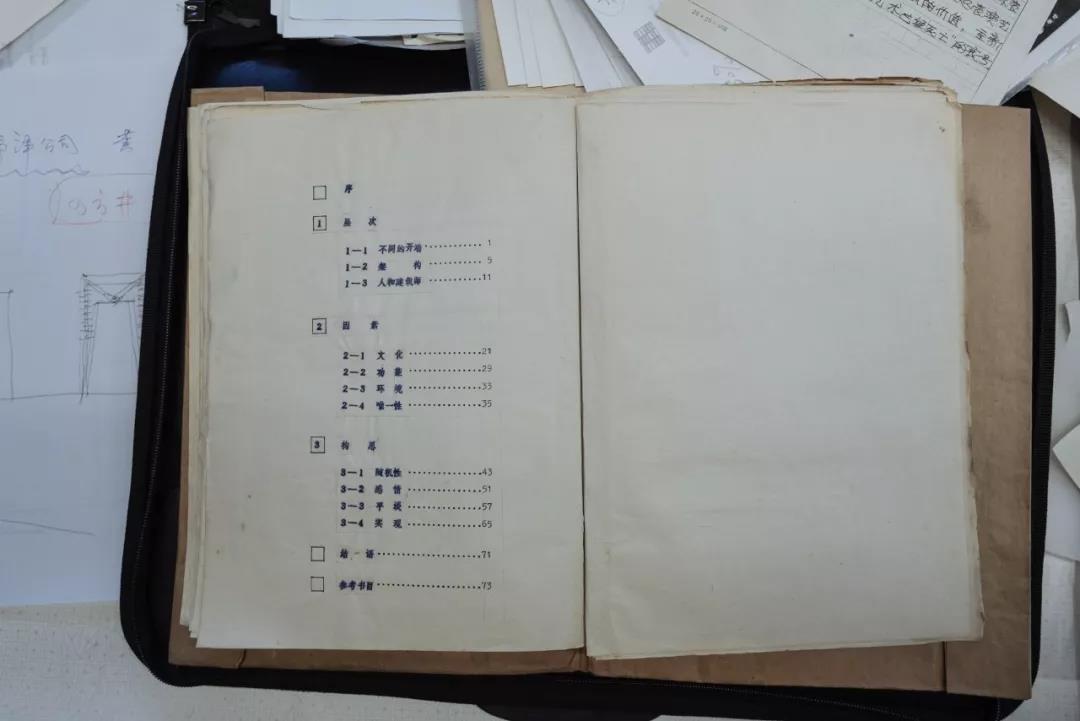

打开它,里面是被汤桦称为“古时候的东西”的各种纸张,包括草图、方案、学生作业、教师节贺卡等。我们甚至翻到了汤桦在重庆建筑工程学院(已和原重庆大学合并组建为新重庆大学)完成的研究生毕业论文——《建筑创作思维透视》。

习惯于在doc文档内操作论文排版的一代,肯定没见过这样的论文。

它像一本剪贴簿,上面的标题、姓名、目录、正文、图片、图注都是从另一张纸上剪下来贴到论文页上的。汤桦年轻时沾着胶水摁下的指印清晰可见。

手工剪贴的排版,诗意、辨证的阐述,汤桦的论文标记了70、80年代建筑系学生的特质。

他们非常文艺,迷恋审美、文学、文艺理论、哲学等超出建筑学范畴的“大问题”,他们随时都可以跟人激烈地讨论黑格尔、维特根斯坦、萨特、康定斯基、包豪斯等“杂七杂八”的主义。在毕业论文的结语段,汤桦还曾写下这么一段话,以感慨生活涵量的无穷尽:

新的东西又在生成,个人毕竟是有限的。在自己的层次上仅能说出的东西就到此为止了。而对于永恒的东西,它本身的内核就是一个不可道破的迷,而正是它使世界具有诗意,使我们的房子具有诗意。因此,建筑之于我们、之于我们的生活仅具有诠释学的意义。它为我们的世界提供了一个寂静的空框,或者不如说是一个“领悟”。

越靠近窗边,汤桦的物品摆放越是让人眼花缭乱。

首先是右手边的一小片碟区,主要是古典音乐的CD,但也混入了“迪克牛仔精选集”。

汤桦对音乐类型的涉猎与其物品摆放一样混杂。从崔健到周杰伦,哪怕是RAP,他都“可以听”。唯一一部被他点名“宠幸”的音乐作品,是德沃夏克的《新世界交响曲》,起因是一部冷门电影,《火红的第五乐章》。

窗户上的小卡片、案头上的喜糖盒子,CD机附近的众多零碎自从摆在那里就被遗忘,再也无人问津。但汤桦没想过扔掉它们,因为琐碎背后总有外人不知道的故事,是汤桦和某个人、某件事的记忆载体。

更何况,“现在还有多少人寄卡片呢?都是电子了”。这个时代,纸制品的繁琐愈显珍贵。

在汤桦办公桌后方的隔断上,我们还发现了一只卡通十字绣。乍看上去,它和周围的精美字画格格不入,颜色也已暗淡发黄,像是小学生花半小时就能完成的简单手工。

但这只十字绣是汤桦的妈妈做的,跟其他“破烂儿”一样有意义,“肯定要保留”。

探秘接近尾声,我问汤桦,如果必须立即搬出这间办公室,且只能保留一样东西,会选择什么?

他听后几乎没有犹豫,立刻回答道“菩萨”,并转身指向书柜最上层高高供起的一小张活佛肖像。

汤桦说自己并不信佛教,藏传佛教在他看来更接近于一种教育方式,而不是传统观念中的宗教。

他提到传说中的乌托邦“香格里拉”,是一所天上的学校。活佛相当于“香格里拉”的校长,这种大智慧,可能才是汤桦虔敬的对象。

“心如工画师,能画诸世间,五蕴悉从生,无法而不造。”

《华严经》中几句偈语将人心比作画师,将五蕴比作颜色,所谓“无法而不造”指的则是人心参透万法的最高境界。已有“工画师”之名的汤桦同样在这条通往大乘的道路上踽行。

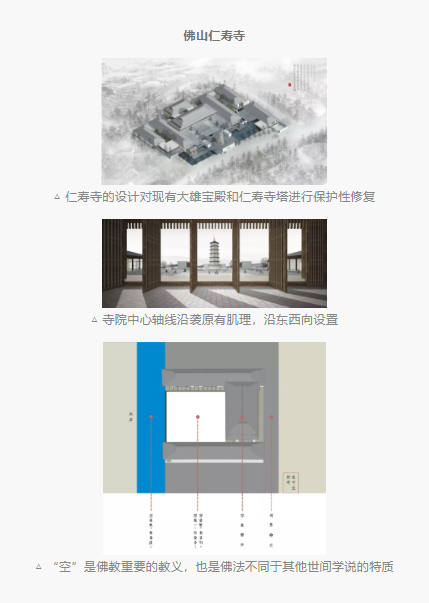

也许是命中有缘,通过朋友推荐、参与竞赛或项目招标,对“佛”颇感兴趣的汤桦确乎设计了几座寺庙。其中,以“空”为核心意境的仁寿寺在佛山仁寿寺重建方案竞赛中获得了第一名。

然而,仁寿寺大和尚对此不感冒,觉得它的“风格太酷了”,项目最终未落成。

汤桦的仁寿寺“高冷”“出世”“现代”,虽沿用中国传统建筑语言及结构,却经过现代建筑语言的转译,相对简约。

与之不尽相同,仁寿寺大和尚想要的是“入世”,是深入百姓的金碧辉煌与红红绿绿,是更能被世俗理解的“佛”。

对佛教的解读错位,反映在截然不同的设计倾向上,但汤桦的“空”与大和尚的“有”并不矛盾,究其实质,皆是“心造万法”的变化之一。

仁寿寺重建方案虽未落地,汤桦却从异见中获得了另一种角度。归根结底,“心相无差别”,他如今已经能理解大和尚的“顽固”,不知是否离“无法而不造”更近了一步?

幸而,我在问题里假设的紧急情况并不会出现,汤桦和他的“破烂儿”们也不必遭受被动的取舍。

这间位于车公庙的办公地点是他大约十年前购入的,所有权确认了安稳。而在羡慕了章明改造自老别墅的办公室之后,汤桦对目前的写字楼表示满意。

他不喜欢SOHO式的办公,觉得工作与生活仍有划分界限的必要。如果真把办公区当家,把狗也带过来玩,一天下来,恐怕一件事情都做不成。

但这并不意味着办公室不能为闲散留有一点余地。下午四点,当阳光从滨河大道方向透过汤桦窗棱上的卡片斜照进来,忙碌中的事务所看上去静谧而安详。

版权声明:本文版权归有方所有,欢迎转发,转载请与有方新媒体中心取得联系。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:威尼斯双年展闭幕,统计数据出炉——半数访客年龄在26岁以下

下一篇:展讯 | 11个展览纪念包豪斯成立100周年